原创 解放战争时期,我军为何多用日械武器而不是美械武器?

1946年盛夏,中国大地硝烟再起。

蒋介石麾下430万军队如黑云压城,其中超过100万精锐配备清一色美式枪炮。美国援助的M1加兰德步枪喷吐火舌,105毫米榴弹炮撕裂天空,连B-24轰炸机群也加入战局。

而此刻的解放军,野战军仅61万人,重武器匮乏到全军仅有58门山炮和124门步兵炮,其余多是老旧步枪与土制手榴弹。一名老兵曾回忆:“打锦州时,全纵队凑不齐十门像样的炮,炸药包得省着用。”

更严峻的是后勤。国民党控制着全国76%的土地和71%的人口,垄断几乎全部近代工业。解放军兵工厂分散在偏僻山区,东北珲春的六个小厂月产子弹不足13万发,还不够一次中等战役消耗。

面对数倍于自己的兵力差和代际火力差,“小米加步枪”的解放军不得不用战场的智慧弥补装备的鸿沟。

“没有枪,没有炮,敌人给我们造!”这首诞生于抗战时期的歌谣,成为解放战争最现实的战略。“以战养战” 如同一台精密的输血机器,维系着解放军的生命线。

但缴获并非易事。美械装备集中在国民党五大主力部队,这些部队训练有素、工事坚固。1947年孟良崮战役中,华野集中27万人血战四天,才全歼整编74师缴获美制榴弹炮。代价之惨重,令粟裕战后叹息:“伤亡超过一万二,代价太大!”

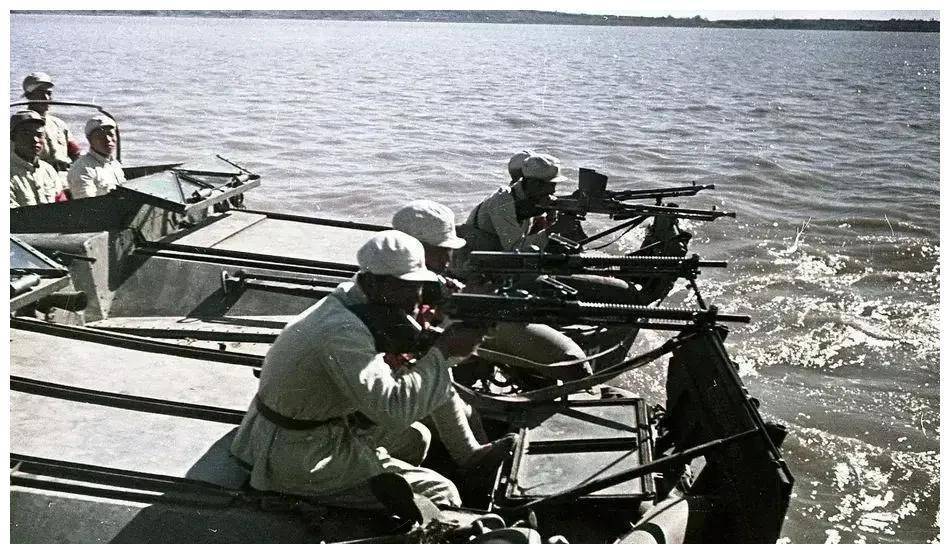

运动战成为破局关键。1947年莱芜战役,三天歼敌六万,缴获火炮88门、枪支3698支;鲁南战役歼灭快速纵队,一次获得200门重炮和20辆坦克。

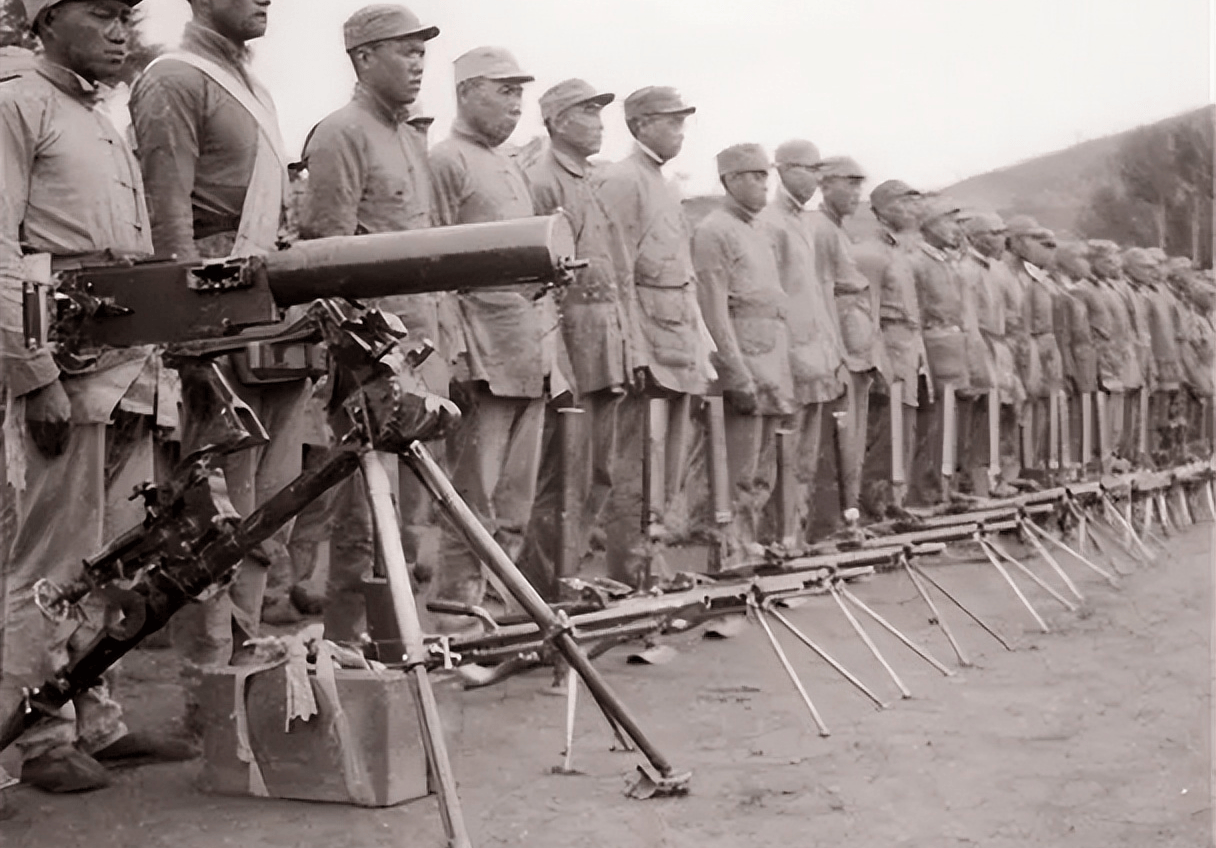

这些胜利背后是清醒的算计——歼灭非主力部队概率更高,而这些部队多配备日械武器。日军投降时在东北遗留的70万支步枪、1.2万挺机枪,经国民党手又“转运”至解放军。

当1948年东北野战军组建炮兵纵队时,战士戏称:“该给蒋介石发个‘运输大队长’勋章!”

子弹决定生死。美制M1加兰德使用专用的.30-06弹药,打光即成烧火棍。而日械6.5毫米子弹遍布战场,邯郸兵工厂甚至能仿制生产。淮海战役期间,中野战士拎着缴获的汤姆逊冲锋枪却四处找子弹:“打光弹匣里的20发,这铁疙瘩还不如红缨枪好使!”

骡马胜过卡车。美制105榴弹炮重达2吨,需卡车牵引。但解放军运输靠人背马驮,结果孟良崮缴获的24门美式重炮被迫就地掩埋。反观日式92步兵炮仅200公斤,四人即可抬着翻山越岭,被战士称为“贴心小钢炮”。

简单即是可靠。农民出身的新兵文化有限,日械“三八大盖”结构简单,训练三天即可作战。美制M1919重机枪零件精密,东北寒冬中常因油料冻结罢工。四平战役时,东野某连缴获两挺勃朗宁机枪,却因无人会修成了摆设。

于是战场出现经典一幕:塔山阻击战中,东野炮兵将日式山炮拆解扛上阵地,暴雨中持续轰击,而国民党美械师困在泥泞公路,重炮车队成为活靶子。

1948年秋,济南城下炮声震天。华野特种兵纵队的美制M3A3坦克撞开城门,守军惊见“解放军开着美国坦克”。被俘的王耀武苦笑:“如今连武器都比不过你们了。”

这一刻标志战场法则剧变。当东北野战军拥有9000余门火炮时,当四野组建铁道纵队保障后勤时,美械的桎梏终被打破。

军工崛起铸就底气。珲春兵工厂1947年实现月产13万发子弹;大连建新公司秘密生产“124式”炮弹;哈尔滨汽车厂修复上百辆美式卡车。毛泽东三电东北局:“全力建立大规模军事工业”,兵工厂机器轰鸣声终盖过战场炮声。

技术兵种逆转乾坤。280万解放战士加入解放军,其中整编74师的炮手、新六军的汽车兵成为技术骨干。1949年北平入城式,十轮卡车牵引美制155榴弹炮经过东交民巷,美国领事馆官员目瞪口呆:“这分明是刚交付国军的装备!”

毛泽东特别指示:“把美国造的坦克拉出来游街!”此刻的武器选择,已从生存必需升华为胜利宣言。

1950年寒冬,汉江两岸炮火连天。志愿军50军——这支由原国民党滇军改编的部队,用美制巴祖卡火箭筒击毁英军坦克。历史完成奇妙循环:昔日缴获的美械,此刻正阻击着“联合国军”。

回溯解放战争,日械与美械的更替揭示最朴素的战争真理:武器的价值不在性能参数,而在战场适配性。

美械如豪华跑车,需要“高质量燃油和专业保养”;日械则似老旧卡车,“皮实耐用,坏了还能修”。当运输靠骡马、兵源是农民、补给无保障时,轻便可靠的日械成为必然选择。

更深的智慧在于:解放军将武器选择转化为政治符号。用日寇遗留的武器打击国民党,既强化“自力更生”形象,又暗含“以敌制敌”的心理战术。当美械坦克驶过天安门前,宣告的不仅是战场胜利,更是国家主权的重生。

1970年代,某民兵训练场。一支磨平膛线的“三八大盖”被郑重移交博物馆。它曾历经抗战烽火、解放硝烟,最终见证真理:“武器是战争的重要因素,但不是决定因素,决定的因素是人不是物”(毛泽东语)。

从东北雪原缴获的第一门山炮,到金门战役万炮齐鸣;从肩扛日式掷弹筒的战士,到操纵“东风快递”的火箭军——战争史上最动人的篇章,永远由智慧与勇气书写。