原创 中美关税战迎重大转折:特朗普暂退却,中国赢得战略主动权

一场贯穿国际贸易舞台的风暴在5月12日这天迎来了转折点,中美两国就关税交锋的暂缓达成了一致。而特朗普政府这一次的“撤退”背后,不仅仅是策略上的调整,更是对自身政策效果的重新审视。

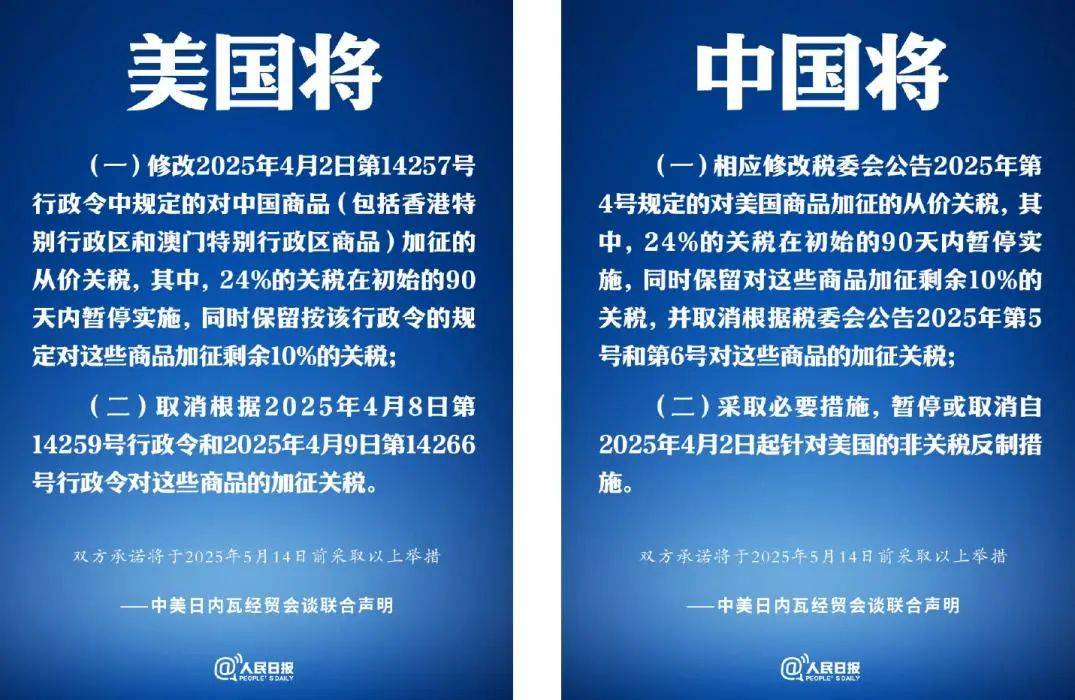

这场被称为“超级关税战”的交锋从特朗普的激烈叫阵开始,但最终以双方回到4月2日的关税政策为收尾。美国对中国商品的高额关税从145%降回到约30%,而中国也将其对美商品的关税调回到10%至45%。看似一场平局,实则是一场利益较量中双方各自退一步的妥协。

从全面撕裂到有限管控特朗普对中国发起的大规模关税攻势,一开始的目标可能是期望通过经济压制换取谈判桌上的优势。然而,事与愿违,美国国内的反弹声以及来自金融市场的巨大压力迫使其认清现实。这次税率的调低释放了一个信号:特朗普政府意识到,高压并没有奏效,反倒触及了自己的经济神经。

反观中国,虽然没有完全取消报复性关税,但采取了阶段性降低关税的策略。这样的姿态传达出了一种愿意和解但不放弃立场的信号。显而易见,中方一边稳住自己的战略主动权,一边观察对手的动向,并没有贸然投入到下一轮无休止的斗争中。

舆论的夹缝中:胜负未分尽管在社交网络上特朗普标榜此举为“巨大进步”,但美国国内的怀疑声持续不断。毕竟,美国消费者已经在过去一个月中感受到了通胀的直接冲击,CPI的上涨、家庭支出的增加都让民众对关税政策所能带来的好处充满质疑。

而中国市场则显得相对冷静,这次谈判并没有触及根本性的技术封锁问题,因此在某种程度上,中国只是暂时降低了关税恢复正常的供应链,而非真正放松对美国的核心影响。

特朗普式策略与中国式定力

特朗普的政策风格给人一种捉摸不透的速食感:快速决策、迅速见效,但在长远看来,却可能引起反复和不确定性。这样的风格在国际舞台上可能带来的是盟友和对手对其政策的可靠性产生深刻的不信任。

相对的,中国的反制措施和谈判策略却显露出了更强的稳定性和连续性,从稀土限制到主动局部性让步,中国始终围绕核心目标进行操作:那就是促进供应链安全和技术自主。

预示未来的科技与金融较量即便此次会谈达成了表面上的共识,但并不能掩盖深层次结构上的分歧。美国期望中国能够削减贸易顺差,而中国则要求解除高科技产品的出口禁令。眼下的局面不过是一个暂时性的停火,真正的战争将在科技和金融领域逐步展开。

在未来几个月内,协议的落实将成为关键环节。如果美国未能兑现承诺,中国可能会重新审视接下来的谈判策略。此外,美国内政的变化也值得关注,关税政策的不满声音在共和党内部渐增,而民主党的批评更为公开,使得形势的走向愈加扑朔迷离。

后疫情时代的关税博弈回顾这场博弈,恢复到4月2日的状态不仅不是简单的回撤,而是为中美关系的未来埋下了一颗新的棋子。在全球化遭遇逆流的背景下,中美之间的竞争将常态化,焦点将转向芯片、AI、航空等关键领域。

今天的结果不仅是数字游戏,也是一种新阶段关系的表现。未来,这些领域的较量将决定谁能在全球产业链中占据更有利的位置。而这次谈判的结局,只是一个长期游戏中的短暂停顿,预示着更复杂的局面。

中美这场交易战的停顿既不是胜利也不是失败,而是战略调整过程中的一个插曲。在全球政治经济的动荡中,每一个动作都是历史的一部分,而如何驾驭这股潮流,将决定各自在国际舞台上的角色和地位。