一天接3大噩耗,柬埔寨连夜抢运黄金,美财长:这可不是闹着玩

十一月初的国际金融市场,气氛异常紧绷。几乎在同一天,三条突发消息相继传出。

中财政部在香港成功发行40亿美元美元债券,认购额飙升;柬埔寨国家银行决定将部分黄金储备转移到中国金库;美国与马来西亚的贸易协议被曝存在“毒丸条款”。

一个数字引爆整个市场

2025年11月5日早晨,香港金融市场刚开盘不久,一个数字冲上屏幕——40亿美元。

这是一笔国家级美元主权债券的发行额度。发行方未举行新闻发布会,也没有特别营销,只在凌晨时段通过承销行发送认购意向函。

几乎在信息释放的第一时间,全球大型资金账户迅速响应。汇丰、花旗、摩根三家承销银行的后台系统在一小时内收到密集订单。

三年期与五年期两档,初始定价分别为3.625%与3.875%。这个价格非常接近美国同期国债水平,没有溢价。

路透社在报道中称,这次债券发行在未公开路演的情况下,接到了超过650亿美元的订单。其中相当比例来自中东、欧洲和亚洲的主权基金与机构投资者。

彭博社跟进分析称,该笔债券订单在后续交易窗口进一步放大,总认购量冲破1180亿美元。在亚洲美元债市场,这是2025年度罕见的现象。

债券发行的速度超出承销团队预期。系统在第六小时出现处理延迟,报价通道一度被自动限流。高频交易机构转向人工提交。

最终定价时间被提前,定价区间缩窄至几乎贴近美债。定价完成后不足30分钟,配售结束,通知发送。这意味着,从启动到成交,整个流程不足12小时。

《金融时报》次日报导中称,本次定价“达到或略低于美国同期国债利率”,市场投资人愿意接受极低风险溢价,说明其对信用预期极强。

主权债通常需更高收益吸引海外资本,而本次出现“零溢价成交”,表明市场对发行主体有稳定信心。

订单构成公开部分显示,部分国家主权基金、全球保险资产组合、货币基金及养老金均有投标。而且认购强度相对集中,多笔大单主投三年期档。

香港、新加坡、伦敦三地的金融终端,在交易时段内同步跳出订单警报。多家亚洲债券研究机构事后修改周度分析预测。

并非所有人都配到额度。彭博消息称,一些参与的中等机构被“只配0.1倍”,即投标10亿美元,仅获配1000万美元。

没有新闻发布会,也没有典礼。只有两个窗口、两组数字、几个承销邮箱在后台流转。

这是一场纯粹的资金博弈,没有剧情。只有认购簿上压着的数字和银行账户之间的清算。

次日,多个全球财经媒体将这次发行称为“区域美元融资曲线的新样本”。没有政治修辞,没有安全标签,只有定价、订单、债期与货币时间结构。

资本市场的语言非常简单:钱在哪里,信心就在哪里。

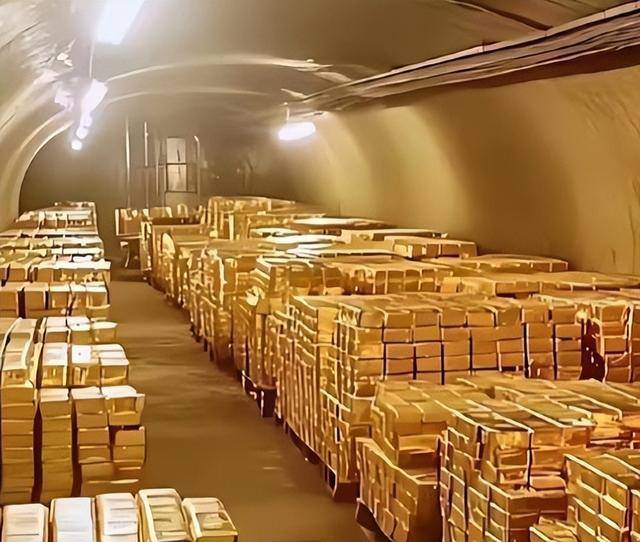

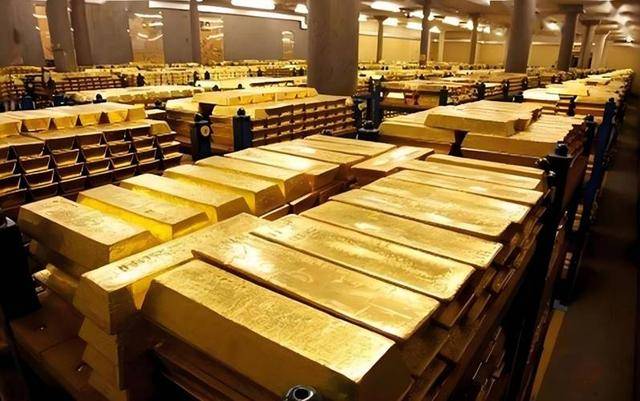

金条换了地址,不换主人

同样是11月5日,另一则未被广泛渲染的消息,从东南亚传来。柬埔寨国家银行已决定,将部分黄金储备从境外传统金库,转存至中国深圳保税区的注册金库。

彭博社报道称,这是“首个公开选择中大陆金库进行主权储备存放的国家”。这一行为并不涉及黄金出售或货币政策变动,仅是保管位置的重新分配。

金库由上海黄金交易所体系监管,设于深圳前海保税区。此前已为多家商业银行及金融机构提供贵金属存储服务。

此次行动属“官方储备”入驻,意味着政策性储备资产进入常规商业金库系统。这一变化受到了国际黄金市场的关注。

Kitco金属资讯跟进报道中指出,此次转存属“Reallocation”,并非“Withdrawal”或“Evacuation”。即不是从西方撤回,而是重新安排。

报道未透露转存总量,也未说明此前黄金储存在何处。但柬埔寨央行的公开年报显示,其储备黄金总量在2024年末为约34吨。

没有惊动港口,没有军舰运输。没有公开声明。所有流程,都是依照常规央行黄金调拨机制执行。

深圳金库具备全天候温控、24小时监控、实物流通与数字溯源系统,入库黄金需经国际检测标准认证。

此次变动虽未引起金融恐慌,但伦敦现货金价在当日上涨超1.3%,纽约盘中一度突破每盎司4100美元。

彭博社在晚间跟进报道称,其他几个中小型国家央行也在考虑类似储备再分布措施。消息源未点名,也未说明是否已启动。

此次事件中没有“抢运”行为,亦无紧急撤资。只有注册金库的系统内,多了一条来自柬埔寨的官方储备登记。

金条没有变,重量没有变,唯一变化的是保管地址。主权归属未变,处置权未移,调仓动作透明可控。

这不是撤离,也不是政治表态。是一个资产保全结构的优化,是仓储布局的常规演进。

这一事件没有引发市场恐慌,也没有成为外交话题。它以一种冷静、封闭、安静的方式完成。

只有金库的登记员知道那天的数据页面多出了一行编码。只有负责运输的人知道那一箱金属来自何方。

纸上的门槛

时间回拨十天。10月26日,美国与马来西亚签下一份框架协议。题为“关键矿产与互惠贸易合作”。

初看平淡,合作内容包括稀土、锂矿与数字贸易平台。但三天后,《金融时报》披露:协议第八条包含“再协商触发机制”,可被视为“毒丸条款”。

媒体分析称,若签约国与第三方国家签订影响美国战略利益的新协定,美方有权提前终止或重新谈判当前条款。没有“二选一”字眼,但逻辑指向清晰。

该结构在前一轮北美协议中曾现身,今次落地东南亚,为首次。未见马来西亚官方就该条款公开评论。美方发布的事实清单亦未细说具体应用情形。

Global Trade Alert将此协议列为“结构性约束协定”,数据库标记“第三方协定审查义务”。文件以PDF格式同步至多家研究机构。

Geopolitechs机构研究员撰文指出,该类条款或将成为后续贸易策略标准结构,用于约束签约国对外谈判自主权。

该条款并未激起舆论风波。金融市场对此类政策结构反应冷淡,但政策研究界开始追踪后续签署国是否跟进。

协议中没有红线,却有轨道。一旦进入,方向已设。这不是立即爆发的政策冲突,而是埋入规则中的分岔点。

马来西亚没有撤回,协议仍生效。其他东盟国家至今未披露是否面临类似文本。但结构已确立,应用只是时间问题。

文件中的条款,往往不在新闻标题里。但影响持久,路径清晰。这不是新闻稿写的事,是法律结构设的格。

一天三点成线

11月5日,三个领域的动作几乎在同一张世界地图上同时出现。资本认购、黄金转存、协议结构。这些不是政治口号,不是会场语言,而是被写进数字、文件和金库的真实行动。

当日下午,彭博社更新报道,确认柬埔寨黄金储备转入深圳金库属真实事件,来自多方匿名消息源。

当晚,《金融时报》完成对“毒丸条款”的结构解读,文章放在亚洲事务专栏,无情绪措辞,只有句法解析与对比法条。

路透社的金融频道当天三次更新债券发行状态。首篇报道订单突破650亿美元,第二篇更新至超1000亿,最终确认认购结束时间比计划提前。

三个行动并未形成联动,却出现在同一时间段,同一地区的多个国家之间。

一个国家发债,另一个国家转金,一个国家签约,每一个动作都具有程序性,不能用一两个解释词概括。

但若将三者放进坐标系,就会发现一个共性:它们都涉及资源、储备、协定三个方向的重组。

资本方向流动,贵金属物理流动,协议结构制度流动。

没有公开辩论,没有对抗声明,没有舆论交锋。所有动作都在原有的国际机制框架内完成。

也没有挑战,也没有退出,只是布局调整,路径重组。

这不是风暴,是重力作用下的系统平衡再建。

各国没有必要宣布立场,它们通过行为表达预期。没有谁说什么,只看谁做了什么。

从技术角度讲,这一连串事件没有任何突破红线之处。都在金融常规、政策空间与法律许可下进行。

但它们的叠加,给出一个清晰的结构性信号:全球金融与制度轨道正在进行一次无声的对齐。

参考信源:

《中国在港发行40亿美元美元主权债券,订单超650亿美元》 —— 路透社,2025年11月5日

《柬埔寨将部分黄金储备转存在中国深圳注册金库》 —— 彭博社,2025年11月5日

《美国与马来西亚签署关键矿产与贸易合作协议,含再协商终止条款》 —— 《金融时报》,2025年11月6日