原创 对付不了中国,特朗普转头威胁莫迪,再不达成协议,就收25%关税!

据报道,美国对华贸易战的屡屡碰壁,似乎正在迫使特朗普调转炮口。

当全球目光聚焦于美中博弈的僵局时,一道突如其来的关税威胁,划破了新德里的夜空——美国总统特朗普7月30日悍然宣布,自8月1日起,对印度输美商品征收高达25%的关税,并辅以"额外的惩罚性措施"。仅仅24小时前,他还在从英国返程的"空军一号"上对记者放风:这个数字可能在20%到25%之间浮动。

如今靴子重重落地,印度成了特朗普"对等关税"大刀下最新的靶心。

这场关税风暴的酝酿并非全无征兆。

7月25日,特朗普就已向外界透露,美国将向近200个贸易伙伴发出"关税通牒",重新框定美国市场对这些国家商品的准入条件。他毫不掩饰地设下最后期限:8月1日,未能与美国达成"满意"双边贸易协议的国家,将直面其高额关税威胁。

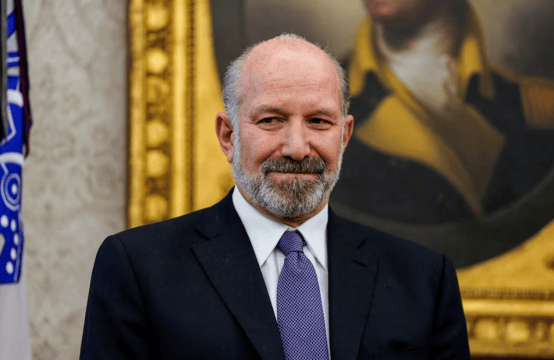

美国商务部长卢特尼克在27日的强硬表态更是彻底掐灭了延期幻想——8月1日的加征期限"将不再延长"。随着倒计时归零,印度的名字被推上了风口浪尖。

美国商务部长卢特尼克(资料图)

特朗普选择印度开刀,其公开炮火集中于一个核心指控:贸易失衡与市场壁垒。他在社交平台上毫不客气地指责,美印虽是伙伴,但双方贸易体量与其关系远不相称,原因直指"印度关税实在太高",并设置了"全世界最严苛、最令人反感的非货币贸易壁垒"。美国贸易代表办公室的数据支撑了他的抱怨:2024年,美印双边商品贸易总额约1292亿美元,而印度对美贸易顺差高达457亿美元,较2023年还逆势增长了5.4%。在特朗普眼中,这巨大的逆差犹如扎在肉里的刺。

然而,高额关税威胁并非凭空而来,背后是美印间经年累月、悬而未决的深层分歧。

自今年4月特朗普抛出"对等关税"框架后,双方虽经历多轮谈判,但进展寥寥,深陷僵局。症结何在?印度在保护其农业和乳制品产业上寸步不让,这些领域涉及数亿农民的生计,触动不得。同时,印度不顾美国制裁压力持续购入俄罗斯原油,也成为双边关系中一个敏感而持续的摩擦点。

有消息称,印度寄望于8月中旬与美国重启更广泛的贸易谈判,但特朗普显然已失去耐心,选择以极限施压迫使印度让步。

特朗普(资料图)

耐人寻味的是,就在对印度挥动关税大棒之际,特朗普的贸易团队仍在另一条战线上周旋——与欧盟的谈判桌上。

美国商务部长卢特尼克在7月27日的发言中,为美欧谈判定下基调:核心目标是撬开欧盟市场。他一面强调"欧洲需要与美国达成协议",一面又暗示"欧盟提供的协议是否足够好"将决定特朗普是否收回30%关税的威胁。欧盟方面则已明确划出红线:若8月1日前协议落空,欧盟的反制措施将于8月7日启动。

此刻的欧洲,正紧张注视着新德里承受的压力,这无疑也是布鲁塞尔谈判的重要筹码。

特朗普政府此举,清晰勾勒出其当前贸易策略的焦灼转向——当啃不动中国这块"硬骨头"时,便将贸易战火引向其他具有可观顺差、且被认为"更易屈服"的经济体。印度高达457亿美元的对美顺差,使其成为继中国之后最醒目的标靶。在特朗普的"交易艺术"逻辑中,高额关税威胁是迫使对方坐上谈判桌、并最终按美方条件妥协的高效手段。

特朗普(资料图)

然而历史早已证明,单边关税大棒是一柄危险的双刃剑。

美国消费者将最终承担进口商品价格上涨的代价,依赖对美出口的印度产业链也将遭遇寒流。更为深远的是,这种以邻为壑的零和思维,将持续侵蚀全球贸易体系本就脆弱的互信基础。当特朗普将贸易伙伴一个个推上"被告席",美国在全球经济治理中的领导力与公信力也在同步流失。

特朗普对印度高举25%关税大棒的策略,本质上是一次战略焦灼下的火力转移。

当对华贸易战未能取得预想的压倒性胜利,白宫迫切需要在贸易谈判中制造一场"速胜"。然而,莫迪政府面临国内农业利益与战略自主的双重压力,妥协空间极其有限。

美印这场关税博弈,远非简单的数字游戏,更攸关新兴市场国家在全球贸易规则重塑进程中的话语权之争。

这场由华盛顿点燃的关税战火,最终灼伤的恐怕远不止新德里——它映照出的,是一个在"美国优先"口号下日益走向封闭与对抗的国际贸易未来。