原创 中方准时开始反制,美财长通知中国,100%关税可以撤回

10月14日零时,中国多个港口的电子屏幕准时启动了针对美国船舶的“特别港务费”计费系统。这一细小的变化背后,反映的是中美贸易博弈的复杂与精密。

回顾今年4月,美国联邦海事委员会宣布,将对停靠美国港口的中国籍船舶征收“额外费用”,理由是所谓的“不公平竞争”。这一举措实际上反映了美国造船业的疲态,市场份额下降、交付周期延长和成本居高不下。而中国造船业凭借高效率、低成本和稳定交付能力,已成为全球航运市场的优选。

面对美方的行动,中方迅速采取了反制措施,并展现出极强的时效性和精准性。10月10日,中方宣布将对美国船舶征收特别港务费,4天后的10月14日,上海、宁波等重要港口立即启动了新计费系统,政策实施迅速且果断,没有任何拖延,也没有模糊的解释。

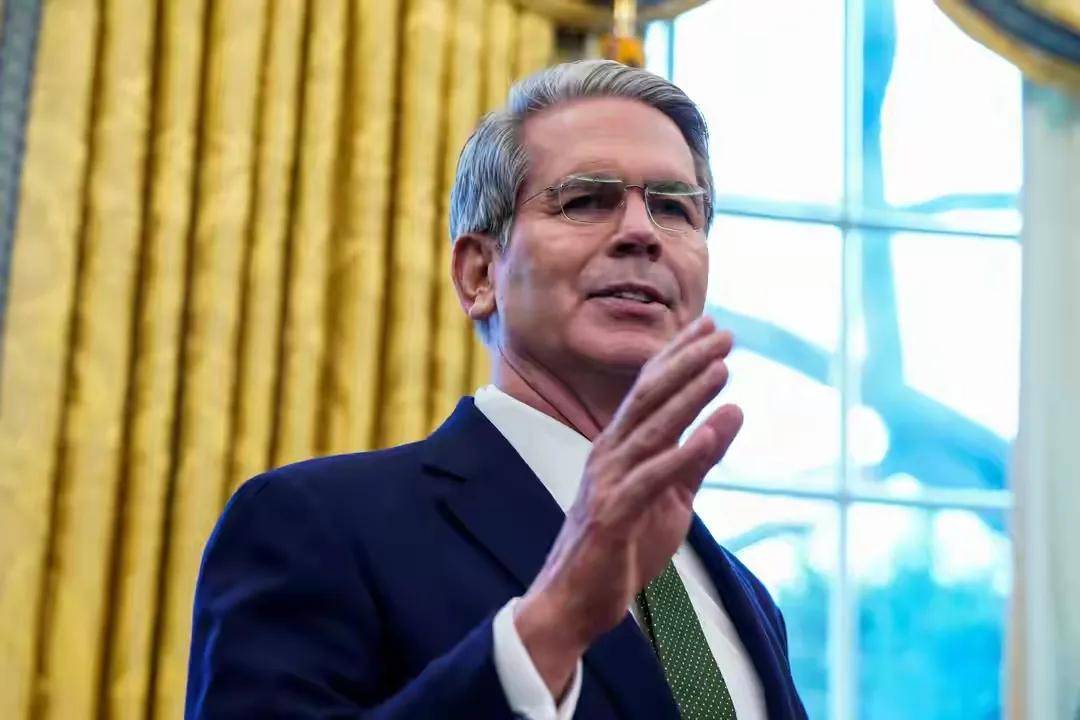

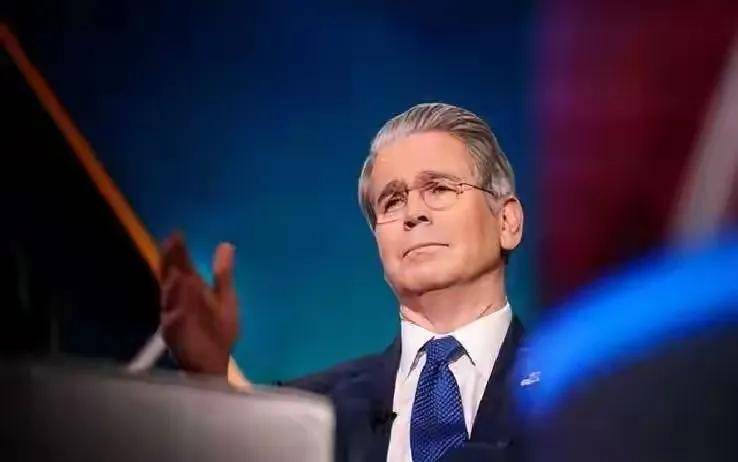

就在政策生效前夜,美国财政部长贝森特放出了信号:如果中方撤销港务费政策,美方愿意撤回对中国的100%关税威胁。表面上是交换条件,实则是一种施压策略,美国希望通过这一威胁迫使中国作出让步,摆脱自己目前的被动局面。

然而,中国并未因此改变立场。反制措施按计划执行,清楚地传递出中方的坚定立场:谈判应当在相互尊重、没有威胁的环境下进行。以关税作为筹码来逼迫单方面妥协的时代已经过去。

尽管美国的行动看似强硬迅猛,但其内在的脆弱也暴露无遗:政策的反复性以及企业信心的流失。关税威胁虽然能够在短期内制造市场波动,但从长远来看,却加速了跨国企业重组供应链的进程。越来越多的制造商正在将产能和订单转移到东南亚、中东等新兴市场,以规避不确定的关税风险。

美国制造业的困境进一步削弱了其在博弈中的底气。产能不足使得美国本土的造船业无法承接国际订单,供应链的脆弱性也使得美国在关键部件的依赖上处于不利地位。同时,频繁变化的政策增添了商业的不确定性。这种不确定性本身已经成为最大的风险源。在全球化的背景下,资本更倾向于流向那些规则清晰、政策稳定的市场。美国频繁制造贸易壁垒,长期来看,无疑会削弱自身的经济吸引力。

与此相比,中方的应对策略则展现了极强的节奏感与战略定力。中方对美方的举措做出快速回应:美方4月加税,中方10月迅速实施精准反制;执行决策果断迅速,政策生效仅四天,且没有给对方任何回旋余地。中方并没有因为美方的威胁而改变战略方向,而是坚持走自己的路线。

这种稳健的应对方式比强硬的言辞更具实际效力。与此同时,中方加速进口多元化,农产品和能源采购逐步转向俄罗斯、巴西等国家,并持续加大在关键技术领域的自主研发投入。每一步都在降低对单一市场的依赖,增强自身的经济韧性。

真正的经济博弈,并不是看谁的言辞更强硬,而是看谁能在长期的竞争中展现出更强的适应能力和纠错能力。中国港口反制措施的实施,不仅是为了维护规则,更是为了在国际贸易中重塑话语权:国际规则不应只是单方面的筹码,而应该建立在相互尊重的基础上。

夜晚的中国港口,灯光照亮了码头上的每一艘船只。当系统更新费率的那一刻,港口的改变就像是一场无声的规则博弈,正在悄然重塑国际贸易秩序的底层逻辑。

贝森特的谈判信号,实际上是美国焦虑的体现:美国既担心中方反制的实际冲击,又难以摆脱以压迫谈判的策略惯性。这种两头下注的做法,注定无法撼动中国坚定的航向。

港口吊臂缓缓移动,集装箱整齐码放。航运巨头马士基的2024年报告显示,亚洲内部贸易量年增长15%,而跨太平洋航线的货运量则连续两季度下滑。这表明,全球贸易流向正悄然发生变化。在这场从港口费用开始的博弈中,最终的胜负将取决于谁能为全球经济提供更加可持续和可预测的确定性。

一旦规则的重构开始,就不可能因为关税威胁而逆转。零时的钟声响起,成为了大国博弈的新注脚——真正的胜负手,将永远掌握在那些能够稳步穿越周期性震荡的国家手中。