原创 被传拒绝出席中国阅兵后,李在明开始对中国加征税收,韩国已经开始站队了?

李在明日前拒绝参加中国的“9.3”大阅兵,这一决定不仅引发媒体热议,也让人对中韩关系的未来充满疑虑。尽管韩国方面对此做出了含糊其辞的回应,但背后的逻辑已经显露无遗:在美韩同盟的巨大压力下,李在明必须小心翼翼地平衡不同国家的立场。

首先,李在明的拒绝并非偶然。在与政坛元老金钟仁的会面中,他特意澄清自己并不属于“亲华派”,并急于向美国表明自己的立场。这一系列言行反映出李在明内心的焦虑:他既想维护与中国的关系,又不能失去美国的支持。而这种左右为难的局面让人感到他似乎已经被推动到了一个不太可能实现的政治十字路口。

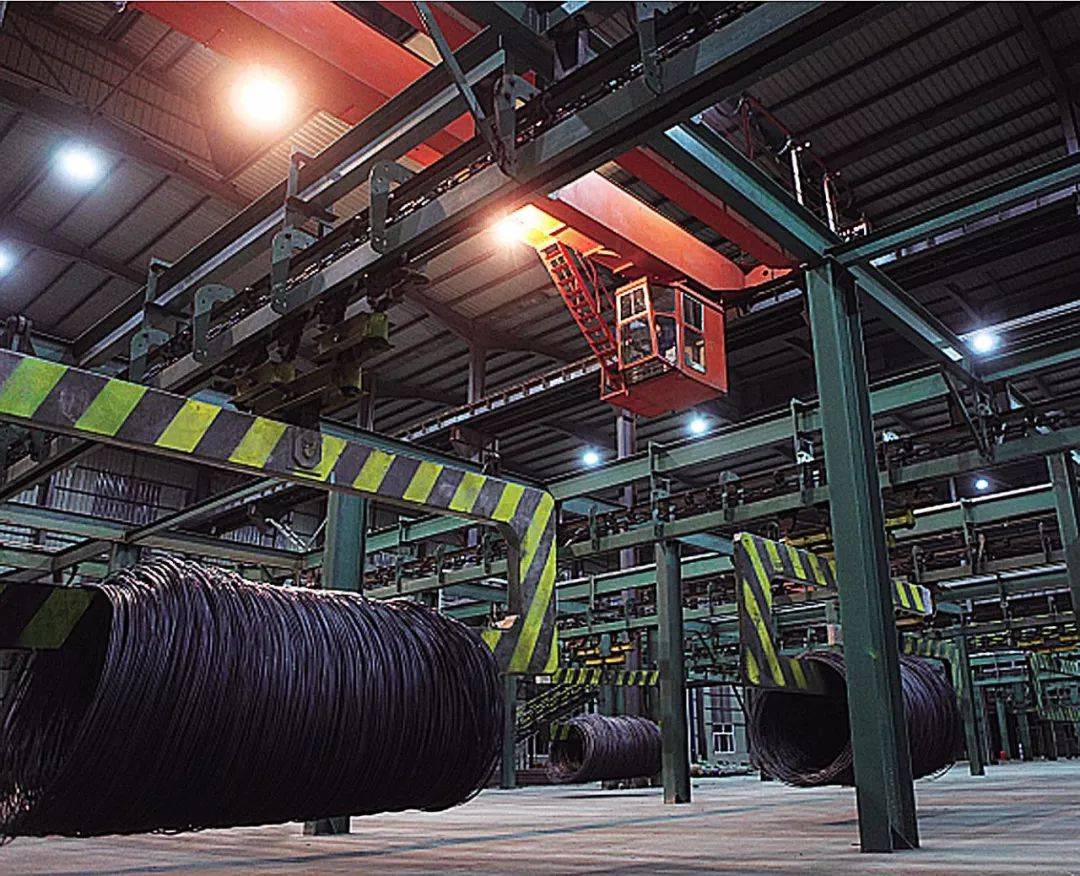

此外,李在明的困境也体现在经济政策上。就在他拒绝中方邀请的前一天,韩国对中国的钢铁产品加征了28.16%-33.57%的反倾销税。这一决定之所以引人注目,不仅因为其直接影响了中韩之间的贸易关系,更因为其背后有着更深层次的战略考量。

从表面上看,反倾销税的举措似乎与李在明的内政计划无关,但在这样的敏感时刻发布这一消息,无疑是在向美国表态,表明韩国在中美之间的选择。值得注意的是,李在明所施加的这一税率,并不会对中国的整体钢铁出口造成较大影响,因为在2024年,中国对韩出口热轧钢的数量仅占其总出口量的1.3%。这等于是在“打肿脸充胖子”,以最小的成本向美国示好,却又不至于激怒中国。

李在明的政治智商在与美国关系的维护与国内民意的承压之间的问题上正在经受考验。自2008年起,韩国政府就因疯牛病问题设限对美国牛肉的进口,而对大米的保护措施则更是如铁一般的“红线”。李在明虽急于与美国达成免关税协议,但国内的反对声音却让他不得不面对现实。此外,任何对美妥协的举动都可能遭到国内民众的不满,形成新的舆论危机。

美国在向韩国施加压力的同时,似乎也未必能够完全掌控局势。近年来,朝鲜半岛局势的变化,以及中美关系的紧张发展,让韩国在寻求自身生存空间的过程中变得愈发艰难。李在明虽然试图通过改善韩朝关系与中国的经济合作来降低对美国的依赖,但这一目标在现实中却面临重重阻碍。

李在明在中美关系的博弈中将不得不做出更艰难的选择。假如他继续在美国与中国之间游走,那么即便短期内能够规避风险,长远来看,韩国的战略利益仍有可能受到侵蚀。特别是在中美两国均希望借助朝鲜半岛的局势来强化自身的地位之际,李在明的“多边外交”恐怕难以找到有效的突破口。