原创 美专家:中国低估美方报复能力,话音刚落,特朗普:取消对华关税

美国的一位专家发出了警告,称“中国政府已经养成了一个非常危险的习惯,那就是低估美国的报复能力和意愿”。他还补充道,“中国在美国展现的诚意中看到了美国的软弱,但中国可能高估了自身的筹码。”

那么,对于这位美国专家的看法,我们应如何理解呢?值得注意的是,中美会谈已经结束,从会谈的结果来看,专家的言论是否真的是在抬高美国的威胁?还是他自己在自打脸?

中国低估了美国的报复能力?

不久前,《纽约时报》刊登了两篇文章,第一篇开始时提到,“从贸易应对到技术布局,中国的每一步都在精准制定计划,并展现出明确的目标和节奏,这种自信让国际社会看到了中国积累的硬实力。”然而,紧接着文章的内容发生了转折,指出“中国应担心的是,如果出招过猛,中国的政府官员可能低估了特朗普会发起的强烈反击,而中国现在养成了一个危险的新习惯——低估美国的报复意愿和能力。”

另外,文章中还提到:“中国在美国展现的诚意中看到了美国的软弱,但中国可能高估了自身的筹码。”

一方面,文章在强调中国的强硬回击迫使美国不得不重新审视中国的实力,另一方面,又以一种扭曲的方式表现出美国的焦虑。实际上,这种先扬后抑的叙事手法在国际舆论中并不鲜见。美国通过这种方式施压中国,试图扰乱中国的战略节奏。

然而,这些言论实际上是在“睁着眼睛说瞎话”。因为,“中国在美国展现的诚意中看到的是美国软弱”显然并不符合事实。美国长期以来的目标就是抑制中国的崛起。既然美国展现诚意,为什么要发动贸易战?如果美国真有诚意,为什么要把芬太尼泛滥的责任推给中国?如果美国真心诚意,为什么每次中美谈判后,美国都继续挑起对中国的贸易和技术战?

“高估了自身筹码”这一说法也同样站不住脚。仅仅是中国对美大豆的零订单就让美国的豆农面临巨大的压力,特朗普的核心支持层因此受到了直接影响,更别提中国在稀土方面的管制,这成了美国无法迅速解决的难题。

值得一提的是,近期《纽约时报》发布的另一篇文章中提到,“中国正在建设一个特高压输电网络,将清洁能源输送到数百甚至数千英里之外,比如太阳能和风能。然而,令人困惑的是,很少有中国公民对这一项目提出异议。”

显然,这种先扬后抑的逻辑依然存在。文章先是称赞中国能源基础设施建设的宏伟,然而接着却转向攻击,声称“这项成就之所以能够实现,很大程度上归功于中国雄心勃勃的能源政策,以及一个被忽略的事实:沿线的中国居民几乎没有人提出反对意见。”

这篇文章的立场令人费解,发展可再生能源、为人民提供更清洁、更便宜的电力明明是件好事,却被曲解成“中国人民为什么不抗议”。美西方的媒体往往喜欢用自己病态的社会结构去解读其他国家,尤其是健康的社会。

中国低估美国报复的能力?

至于美国专家所言“中国政府已养成了一个危险的新习惯,即低估美国的报复意愿和能力”,实际上,即便中国不采取反制,美国对中国的施压也不会停止,甚至可能会更为强硬。其他许多国家已经深刻体会过这一点。

所以,压制中国并非因为中国反制了美国,恰恰相反,美国不应低估中国的反制决心。

美国针对中国的代价

没想到,这位美国专家的言论没过多久就被现实打脸。就在中美吉隆坡会谈结束后,中国的一句话让美国作出了巨大让步。中国方面表示:“美方表达立场是强硬的,但中方维护利益的决心也同样坚定。”这句话的意思很明确:无论美国的态度有多强硬,中国都不会在维护自身利益上做出妥协,也就是说如果美国想对话,我们大门敞开,但如果要挑起冲突,我们也绝不退缩。

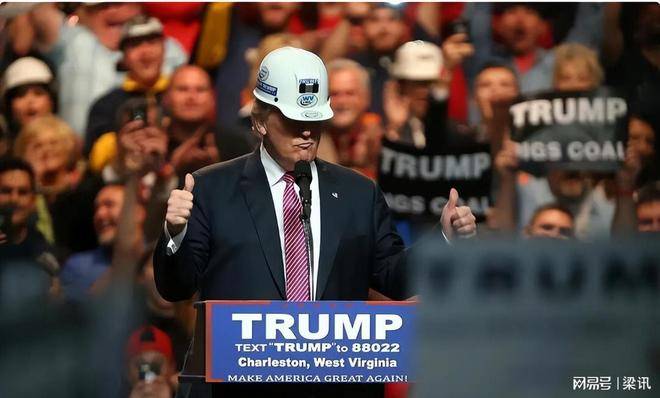

特朗普政府做出让步,原因就在于他们清楚,美国并没有完全压制中国的底牌,而中国则掌握了很多能打击美国的筹码。

因此,贝森特直言特朗普政府曾威胁征收100%关税的方案已经不再考虑,而吉隆坡会谈达成了初步共识,接下来双方将继续磋商。

此外,我国谈判代表还强调:“中美双边经贸磋商所取得的成果是来之不易的,双方有责任共同维护这些成果。”意思是,如果美方不放弃不切实际的算盘和不当措施,那么他们就必须为此付出代价。

可以说,现在的美国不仅有求于中国,而且其真正实力已经暴露在国际社会面前。在同一天的不到一小时内,两架美国战机在南海坠毁,足以表明特朗普面临的压力远远超出预期。继续针对中国,显然是最不明智的选择。