企业电脑加密软件构建脑控数据防护体系,文档加密系统的技术防御

近期,多地曝光的脑控无人车路测场景中,驾驶员仅通过头戴设备捕捉脑电信号,就能实现车辆启停、转向等操作,而这一黑科技的背后,却隐藏着一条贯穿“人脑-设备-车辆-企业”的敏感数据链条。加密软件,作为数据安全的核心屏障,正与脑控无人车形成“共生”关系,其部署的重要性不言而喻。

一、脑控技术爆发期:企业数据安全面临三重挑战

1. 生物特征数据泄露风险剧增

脑控无人车需采集操作者的脑电波、眼动轨迹等生物特征信息,这些数据具有唯一性与不可变更性。若被恶意截获,攻击者可伪造神经信号实现“意念劫持”,或通过深度学习模型逆向破解用户思维模式。某汽车厂商曾因测试数据泄露导致3000名测试者的脑电特征被公开售卖,暴露出生物数据保护的脆弱性。

2. 核心技术算法遭逆向工程

脑控系统的核心算法涉及神经信号解码、意图识别模型等知识产权。某科研团队发现,其开发的脑电分类算法在暗网被以0.3BTC的价格交易,攻击者通过分析算法逻辑可针对性设计干扰信号,导致车辆失控。

3. 供应链协同中的数据失控

脑控无人车研发涉及芯片厂商、传感器供应商、云服务商等多方协作。某自动驾驶企业因未对供应商设备实施加密管控,导致测试车辆被植入恶意代码,造成200小时路测数据被篡改的严重事故。

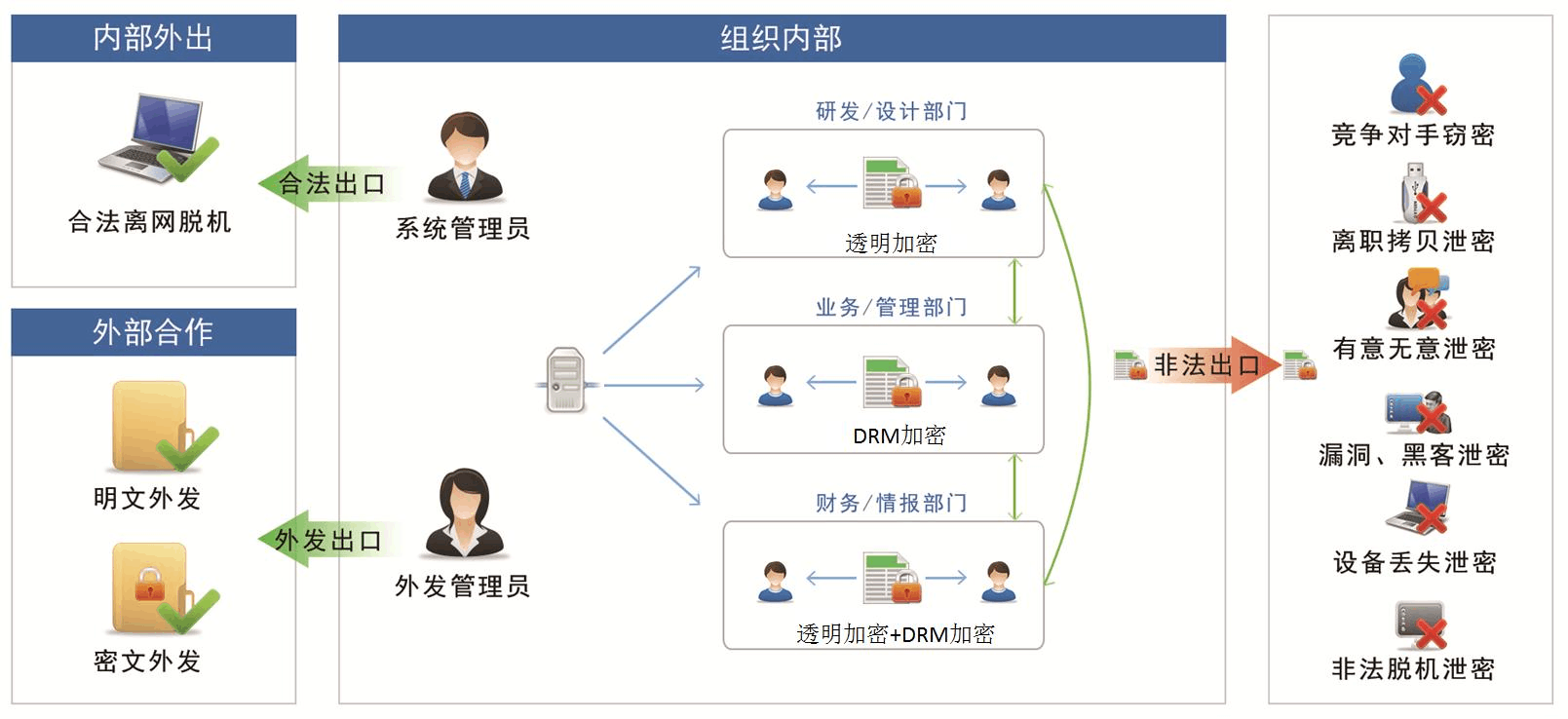

二、symblue(大蓝)加密系统:构建脑控数据全生命周期防护体系

1、在数据采集端

symblue(大蓝)文件加密系统针对脑机设备采集的脑电信号,提供“实时加密+本地脱敏”双重保护。脑电信号一旦采集完成,将立即通过专属加密算法进行加密处理,同时对可识别个人身份的信息进行脱敏,确保数据在源头就具备“不可窃取、不可识别”的安全属性,从根本上保护用户隐私。

2、在数据传输环节

采用“动态加密密钥+端到端传输”技术,解决了传统加密方式密钥固定、易被破解的痛点。数据从车辆传输到企业云端时,会实时生成动态密钥,且仅在发送端和接收端可见,中间传输过程中即使数据被拦截,也无法解密。这一功能完美适配脑控无人车“高实时性+高安全性”的传输需求,确保车辆指令与数据同步的安全稳定。

3、在数据存储与使用阶段

symblue(大蓝)文件加密软件的“分级加密+权限管控”功能发挥关键作用。对于研发核心数据,采用最高级别加密算法存储,并仅向核心研发人员开放权限;对于运营数据,根据岗位需求分配不同权限,实现“数据可见范围最小化”;同时,软件还支持数据操作全程溯源,一旦出现异常操作,可快速定位责任人。这一体系既保护了核心技术机密,又保障了运营数据的规范使用。

三、从技术防御到生态构建:加密软件的战略价值升级

在脑控无人车从实验室走向商业化的过程中,加密软件已从单一的安全工具升级为企业核心竞争力的组成部分:

1. 满足合规要求,加速技术落地

随着《数据安全法》《个人信息保护法》的实施,脑控技术企业需证明其数据处理活动的合法性。加密软件方案已通过国家密码管理局认证,其日志审计功能可生成符合GDPR要求的证据链,帮助企业快速通过监管审查。

2. 增强合作伙伴信任,拓展商业生态

某脑控物流车企业通过部署加密系统,向客户展示其数据安全防护能力,成功获得某头部电商企业的订单。加密软件成为企业参与智能交通产业链的“信任凭证”。

3. 降低安全运维成本,提升研发效率

防泄密软件轻量化部署方案支持与AutoCAD、MATLAB等研发工具无缝集成,其透明加密技术不影响工程师操作习惯。某企业反馈,应用后安全运维成本降低40%,研发周期缩短15%。

脑控无人车的到来,标志着智能交通进入“人机交互”的全新阶段,而加密软件作为数据安全的核心保障,其重要性将随技术落地愈发凸显。加密软件通过构建覆盖数据全生命周期的防护体系,不仅为企业筑牢安全底线,更助力脑控技术突破“安全瓶颈”,加速向医疗、教育、工业等场景渗透。在这个意念即可改变世界的时代,加密软件正成为守护创新火种的“数字盾牌”。

上一篇:现货白银跌逾3%