原创 74年,美国侦察气球从苏联飘到中国,中国空军三发炮弹将其击落!

1974年5月15日,河北易县的田间地头突然传来不寻常的骚动:正劳作的人们抬头一看,发现天空中漂着一只异常巨大的气球。那气球来历不明,缓缓随风向北京方向飘去,引发了当地和首都上空的高度紧张。

随着气球接近北京,防空警报立刻拉响,首都的一些重要机关匆忙疏散。中国空军也进入高度戒备状态,持续盯防这只陌生的高空气球,寻找合适时机将其击落。大家不禁要问:一只气球,真的值得如此紧张吗?

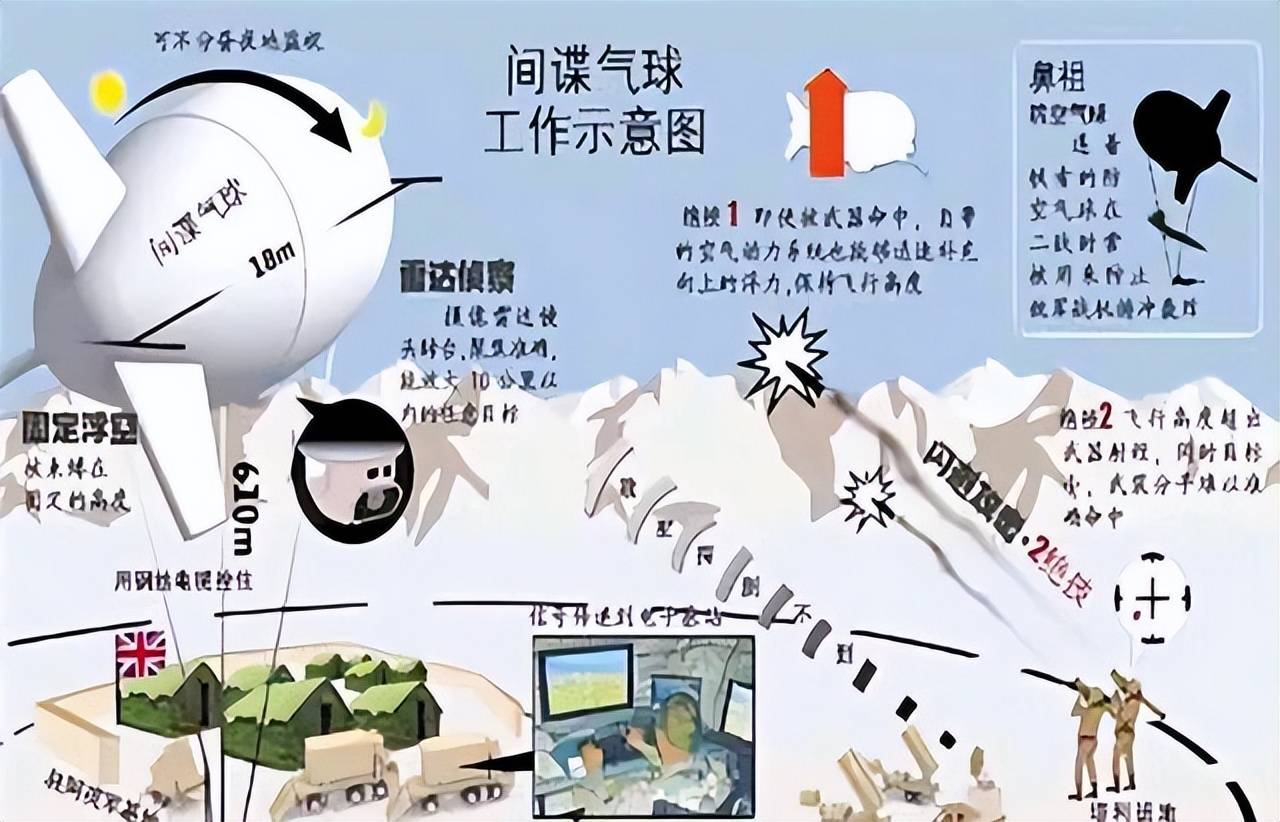

通常情况下,高空气球多用于气象观测或科研,属于民用范畴。但在特殊情况下,气球也可能被改装为侦察工具,用来窃取军事和国土信息。历史上,美国曾使用高空侦察平台进行监视活动;这次出现在河北的正是被认定为美方发布的高空间谍气球。由于它携带高分辨率照相设备,能在极高空完成对地面目标的拍摄并把情报传回,因而对国家安全构成严重威胁。

据当时情报,这只气球曾在苏联上空长时间活动,令苏方头疼不已——气球飞得异常高,超过了苏联当时防空导弹的射高,常规手段难以拦截。美国方面或许因此放松警惕,降低了气球的飞行高度,认为可以在中国面前“轻视一番”。结果,这个自信成为了中国空军反制的机会。

中央下令必须在中国境内将其击落,任务交由北京军区空军执行。负责拦截的是以董培为首的四名优秀飞行员,他们驾驶的是当时主力的歼-6战斗机。此前这只气球在进入新疆时就已被发现,多次尝试拦截均以失败告终。此次,是一次必须成功的行动,也被视为最后的机会。

空军制定了轮番出击的方案:四架战机轮流升空,每架间隔约十分钟,保持在气球一千多米的距离并提高射击仰角开火。行动开始后,前两架飞机先后出击,但子弹和炮弹都未能奏效,气球依旧在高空漂浮,机上设备在阳光下像一张冷傲的笑脸,挑衅意味十足。

第三架由董培驾驶,他将前两次失败作为宝贵的观察窗口,冷静分析气球与弹道的关系。董培判断常规距离难以奏效,便决定缩短与气球的距离到不超过五百米,同时改变射击方式:将单发改为三连发,并在射击后立即调整飞机姿态,迅速脱离可能的碎片爆炸范围。这个决策极具风险:距离近意味着更高的命中概率,但也可能把爆炸碎片吸入高速飞机,危及机毁人亡;同时高空发动机供应也更脆弱,稍有差池后果不堪设想。

尽管地面指挥认为过于危险,命令董培不要冒险,董培还是在临近时果断开火。在大约四百米的超近距离,他扣动扳机,三发炮弹精准命中目标。伴随着三声巨响,间谍气球被击中,逐渐泄气下坠。董培随即完成机动规避,安全返回基地。被击落的气球残骸很快被地面部队回收,成为中国空军的战利品,后被收藏于军事展览中,供后人参观。

董培的这一果敢之举虽然违反了原定方案,但正是这种灵活机智和临场判断让行动取得成功。上级对他的评价是高度肯定的:机智灵活、随机应变、作战勇敢,表扬之词溢于言表。事后董培也向上级进行了检讨,但更多的却是嘉奖与晋升:他被评为工农兵英雄模范,参加国庆招待会,并在军内得到提拔。

董培生于1938年广西柳江县,17岁入航校,师从一级战斗英雄赵宝桐,成长为校史上的优秀学员。可惜的是,1976年一次体检发现他患有心律不齐并伴有杂音,这对高强度飞行极为不利。为安全考虑,他不得不结束空军生涯,回到家乡从事地方工作。由于当时事件保密,直到后期公开,家人和同事才知道他曾是那场空战的英雄。

这起1974年的间谍气球事件,既是一次技战术上的较量,也是对空军飞行员胆识和判断力的考验。它提醒人们:保卫国家主权和安全,不仅需要先进装备,更需要在关键时刻敢于承担风险、随机应变的军事人才。对董培和参与者的敬意,正是对守护蓝天勇士们最朴实的致敬。